Histoire

Saint-Abraham est un chef religieux de l’époque des invasions bretonnes. Saint-Abraham et sa trève Monterrein, semblent être un démembrement de la paroisse de Ploërmel. La paroisse de Saint-Abraham est mentionnée dès 1433 dans les archives du château de Kerfily, sous différentes appellations : Saint-Abran et Saint-Abram. L’actuelle commune de Saint Abraham, attestée paroisse depuis le XVème siècle ne possèdait pas sur son territoire de maison noble (château, manoir…). Relevait-elle d’un ou plusieurs seigneurs ? Quelles familles se partageaient le domaine ? L’histoire fait émerger des noms, des titres et des lignées se rattachant à Saint Abraham. Dès le milieu du XVème, la famille de la Bourdonnaye est mentionnée. Robin de la Bourdonnaye se marie à Jeanne de la Chapelle (sous Ploërmel) issue des de Molac et reçoit en dot les terres du coin-de-l’or et en devient ainsi le seigneur. Ainsi jusqu’à la fin du XVème siècle, il apparaît que cette famille est implantée en Saint Abraham tel que l’indique la montre de Saint Abraham en date du 11 janvier 1479 où paradent jean II et Olivier de la Bourdonnaye. Il faudra attendre la fin du XVIème siècle pour voir s’affirmer une autre famille, les Rogier. Jean Rogier (1596-1631) est conseiller au parlement de Bretagne et porte le titre de seigneur de Callac et du Coing-de-lor, seigneur de la Chapelle (sous Ploërmel). En 1697, François Rogier, descendant direct du précédant est seigneur du Crévy, comte de la Chapelle et de Villeneuve, seigneur de la Touche-Carné, du Coin de l’Or et de Montertelot et devient comte du Crévy. Cette ascendance nobiliaire coïncide avec les grands aménagements de l’église (Retables du début XVIIIème) qui peut-être leur sont dus. Ainsi, jusqu’à la Révolution (où des actes de vandalisme contre les bancs du seigneur sont attestés dans l’église), le territoire de Saint Abraham pour tout ou partie reste vraisemblablement inféodé aux seigneurs du Crévy.

Le 27 août 1848, des troubles graves éclatèrent à Malestroit lors des élections pour le conseil d’arrondissement : les électeurs de 4 communes (Sérent, Lizio, Saint-Abraham, Saint-Guyomard) se disputèrent pour savoir quelle commune voterait la première : « les pierres que se jetaient les combattans atteignirent beaucoup de vitres et quelques habitans de Malestroit ; aussitôt la Garde nationale fut convoquée et, par un mouvement de frayeur fort regrettable, elle tira sur les paysans de ces communes. Deux furent atteints assez grièvement ; on pense que la blessure de l’un d’eux est mortelle. Nous avons demandé que l’on fit voter chaque commune au chef-lieu de la commune, et non au chef-lieu de canton ». Dans un autre article paru quelques jours plus tard, le même journal précise que le commencement des troubles serait dû à des électeurs de Ruffiac qui auraient commencé dans l’après-midi à frapper des électeurs de Sérent qui commençaient à danser et qu’une trentaine de Sérentais auraient été blessés

Patrimoine

Les croix

Croix de cimetière près de l’église : inscrite par arrêté du 30 mai 1927, érigée au bourg, rue de l’église au sud du chevet de l’église, il s’agit d’une croix bannière dont le fût est monolithe

Croix du stade : déplacée depuis son emplacement entre les voies, pour laisser la place au calvaire datant de 1896 (croix de mission) lors de l’aménagement du carrefour et du déplacement du cimetière qui était autour de l’église en 1962, la pierre qui support cette petite croix provient du démontage du calvaire, il s’agit de la pierre d’autel

Croix du Pâtis : située à proximité d’une fontaine, dédiée à Ste Anne, cette croix, dite de mission, a été érigée à l’occasion d’une mission paroissiale.

Croix du Miniot ou Croix des Gaudes : Située en bordure de route, route de Malestroit au carrefour de plusieurs chemins, elle pourrait être une étape sur le chemin vers le bourg, mais aussi le lieu de rencontres de plusieurs villages qui se retrouvaient en certaines circonstances pour une prière commune. Très ancienne, on devine le nombre “1111”.

Croix de Pérué : elle porte le nom de “Anne Dupé”. Il s’agit sans doute d’un ex-voto (d’après le voeu en latin) d’une famille pour un vœu exaucé ou une démarche de tout un quartier à l’occasion d’une mission, avec le nom de la principale donatrice.

Croix de la Chapelle Rosaie, dite de Saint-Servais : Elle serait ce qui subsiste d’une ancienne chapelle dédiée à St Servais que l’on invoquait pour avoir de la pluie. Cette chapelle, non entretenue et délaissée, serait tombée en ruines au fil des ans.

Croix Richard ou Croix de Dolivet : elle a été placée à cet endroit en 1900, par le Recteur Rubaux. Elle existait sans doute dans un autre lieu. D’un style tout à fait particulier, elle a été restaurée par une association privée. Elle indiquait probablement une étape sur un chemin de pèlerinage et/ou la présence d’un ordre religieux dans le secteur.

Croix des Etrelins (la Noë) : Ce “palis”, grossièrement taillé mais imposant, était, à l’origine en plein milieu du croisement des chemins locaux, ce serait la plus vieille croix de la commune Un très vieil if l’accompagnait.

Croix de Gréhallet (à l’entrée du stade) : Elle menaçait ruine avant le remembrement. Déplacée de quelques dizaines de mètres, elle a été restaurée dans les années 90 par Roger Guilloux. Son socle de pierres devait être un ancien autel. Sur ce socle apparaissent une inscription pratiquement illisible (sans doute Chefdor) ainsi qu’une date : 1774.

Croix du Moulin de la Touche : la 1ère croix a été placée en 1900. La croix actuelle est plantée dans le rocher qui domine le moulin. Construite en fer forgé, elle dut être, à une certaine époque, l’objet de la piété d’une famille de meuniers.

Croix de la lande de la meule (près de la voie rapide) : elle est appelée aussi “Croix des Briend”. Elle a été placée en 1900 par le Recteur Rubaux. Cette croix, tombée à terre depuis plusieurs années, a été réparée et remise sur un socle de pierres en juillet 1939.

Croix des Nouettes : Elle a été placée en 1900, en bordure de la route. Lors de la cérémonie des rogations, la procession se rendait jusqu’à cette croix. Elle a été démontée en 2007 pour être placée à 50m. de son implantation d’origine, près de la Salle des Nouettes, sur la commune de Val d’Oust.

Les calvaires

Calvaire près de l’église : Erigé au XVIème siècle, en 1597, classé en monument historique en 1927, il a été consolidé et restauré en 1962 à la suite du transfert du cimetière qui se trouvait alors autour de l’église.

Calvaire du Perret : Ce calvaire se trouvait, à l’origine, en face du calvaire du XVIème siècle, près de l’église, avec un escalier d’accès. Il a été érigé en 1896, lors d’une grande mission. Ce calvaire a du être déplacé lors de l’aménagement du bourg en 1962 pour être placé route de Caro, à l’angle de la rue du Puy et du chemin dit “Entre les Voies”. Il a été béni, à la fin de la mission de 1969.

L’église et biens mobiliers

Eglise Saint-Etienne : L’église paroissiale (XIVème, XVIIème et XIXème siècles) est sous l’invocation de Saint Etienne, L’église, dont les parties les plus anciennes remontent probablement au 15e siècle (portail sud et arcades en tiers-point entre la nef et le bas-côté nord), a été remaniée en 1636 comme l’indique la date portée sur la charpente ; un deuxième remaniement est intervenu en 1761, qui toucha notamment le chœur ; le clocher a été édifié au 19e siècle avec remploi du portail du 18e siècle.(M. -D. Menant), De plan en croix latine irrégulière, l’édifice est construit en petits moellons de schiste enduits ; la nef est doublée  d’un seul bas-côté au nord, dont elle est séparée par des arcades en arc brisé reposant sur des colonnes à pans. Le chœur se termine par un chevet plat. La tour du clocher, carrée, occupe la partie occidentale et est surmontée d’une flèche octogonale en ardoise

d’un seul bas-côté au nord, dont elle est séparée par des arcades en arc brisé reposant sur des colonnes à pans. Le chœur se termine par un chevet plat. La tour du clocher, carrée, occupe la partie occidentale et est surmontée d’une flèche octogonale en ardoise

Statue La Vierge à l’Enfant : L’église Saint-Etienne, conserve depuis plusieurs siècles une statue de la Vierge à l’Enfant, réalisée en bois de chêne dense et de qualité supérieure. Bien que la statue ait subi plusieurs repeints, parfois inesthétiques, elle demeure en excellent état. En 2022, la commune a présenté la statue au concours du plus grand musée de France afin d’obtenir les financements nécessaires à sa restauration. La statue a remporté le concours pour la région Bretagne, recevant une subvention de 8 000 €, complétée par un don anonyme de 1 000 € et de subventions publiques par le Ministère de la Culture et le Département du Morbihan. Suite à une première consultation, la statue a été confiée à l’atelier régional de restauration de Bignan pour une étude approfondie des huit couches de peinture superposées au fil des siècles. Cette analyse a permis de retracer l’évolution de la statue dans le temps. L’atelier a identifié des zones où la matière était encore bien présente, révélant ainsi toutes les couleurs appliquées successivement. Des sondages, effectués à l’aide d’un scalpel très affûté, ont été réalisés sur des zones clés telles que la couronne, les carnations, les cheveux, la tunique, la robe de dessous et le manteau. La restauration de la statue, réalisée par le même atelier de restauration, s’est achevée en 2024.

Les Fontaines

Fontaine saint-etienne : Une statue en pierre du Saint Patron l’occupe jusque dans les années 1980, mais détériorée il faut la changer, c’est ce que décide le comité paroissial en 1985. Le jeune sculpteur sur bois Melen Gibout est  contacté, s’inspirant de la représentation du Saint dans l’église de notre commune, il exécute une statuette en bois d’acacia, un bois très dur et résistant aux intempéries et au temps. Depuis 1990, la fête religieuse est suivi en après-midi de l’évènement des “foulées stéphanoises”

contacté, s’inspirant de la représentation du Saint dans l’église de notre commune, il exécute une statuette en bois d’acacia, un bois très dur et résistant aux intempéries et au temps. Depuis 1990, la fête religieuse est suivi en après-midi de l’évènement des “foulées stéphanoises”

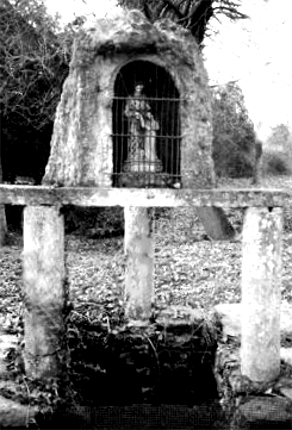

Fontaine saint-anne : Cette fontaine aurait été construite en 1884 ainsi que le lavoir attenant. L’eau de cette fontaine s’écoulait dans le lavoir. En 1943, la fontaine a été restaurée avec l’installation d’une nouvelle statue en faïence. Deux des statues précédentes avaient été brisées par des personnes étrangères à la paroisse. A l’initiative du Père Jean Huet, en retraite à Saint Abraham, la fontaine Sainte Anne a été déplacée de quelques mètres et restaurée bénévolement, en mai-juin 1998 , avec un habillage de pierres, par Roger Guilloux et Roger Le Dain, maçons à Saint Abraham. Elle remplace une structure en ciment qui n’avait aucun cachet ni aucun style. Cette fontaine a été bénie le 21 juin 1998, lors de la fête de l’école Notre Dame de Lourdes, par le Père Jean Huet. Le lavoir qui existait près de la fontaine Sainte Anne a été condamné et comblé en avril 2005, et réhabilité en 2011.

Le cimetière

Le cimetière : Comme dans beaucoup de communes, le cimetière de Saint-Abraham se trouvait autour de l’église.Le projet de déplacement du cimetière a été discuté en conseil municipal en novembre 1948. La décision de création d’un nouveau cimetière a été prise en avril 1949. Le terrain retenu, route de La Chapelle Caro historique appartenait à Melle Armelle Briend qui en a fait don à la commune. Superficie : 44 ares 90 centiares. L’aménagement de ce nouveau cimetière et la construction d’un ossuaire ont été réalisés au début de l’année 1954. Depuis 1955, aucune inhumation n’a plus eu lieu autour de l’église.Le premier défunt à être enterré dans le nouveau cimetière a été Paul Havart, ancien maire, en 1954. Ce nouveau cimetière a été béni le 22 septembre 1957 par le Vicaire Général, le jour de la bénédiction de la nouvelle maison des Religieuses à l’école N.D. de Lourdes. En août 1961, le Maire de l’époque propose de désaffecter le cimetière autour de l’église. Il fait remarquer qu’une fois le cimetière désaffecté, il serait possible d’élargir la route départementale et de remettre en état la place de l’église. C’est durant l’année 1962 que l’exhumation des dépouilles ont eu lieu dans l’ancien cimetière, grâce à des bénévoles. Elle dure environ 1 mois. Le calvaire dit du “Perret” qui se trouvait devant l’église a été déplacé en 1962 pour être installé à l’angle de la rue du Puy et du chemin dit “Entre les Voies”. En avril 1964, a lieu la construction d’un mur entourant l’église sur la partie sud et ouest, avec des toilettes intégrées.Ces travaux se déroulent sur 2 tranches : 1964 et 1966.Les travaux d’aménagement de la place de l’église sont effectués aussi sur 2 tranches : 1968 et 1969.

Les Chapelles

La Chapelle de Saint-Servais : Cette chapelle de Saint Servais, dite Chapelle Rosaye, près du hameau du même nom “fut démolie par des enragés révolutionnaires en 1789” (extrait des Annales de la Paroisse de Saint Abraham écrit en 1880 par le Recteur Rubaux). Mais aucune archive ne précise exactement cet événement. Certains documents mentionnent que cette chapelle, non entretenue et délaissée, serait tombée en ruines au fil des ans. Elle était desservie par l’Abbé Pierre Boury, natif de Saint Abraham. Il desservait aussi la chapelle de Saint Méen, en La Chapelle Caro. Ce prêtre a été arrêté en 1798 par les révolutionnaires au village de La Boë. Il embarque pour la Guyane avec 24 autres prêtres. Mais les Anglais les délivrent et les ramènent en Angleterre. Grâce au Concordat de 1801, l’abbé Boury put rentrer en Bretagne. A la place de cette chapelle a été érigée une croix, dite Croix de la Chapelle Rosaye ou Croix de Saint Servais. Une légende raconte qu’avec les pierres de la chapelle, dues à la ruine, on aurait construit le pont de Dolivet. On dit aussi que des personnes allaient prier auprès de cette croix pour obtenir de la pluie. Aucune archive n’explique pourquoi cette chapelle a été mise sous le patronage de Saint Servais. Saint Servais (300 – 384) fut évêque du diocèse de Tongres en Belgique. Il fut un évêque très populaire et participa à de nombreux conciles. Il est le dernier des saints de glace. On le fête le 13 mai. Ses reliques se trouvent à Maastricht, au Pays-Bas.

Les lavoirs et puits

Lavoir de Cado : Au-dessus de ce lavoir se trouve une fontaine. Primitivement, les femmes du village de Cado lavaient leur linge autour de cette fontaine. Autour des années 60, le lavoir actuel a été construit par Roger Guilloux, maçon à Saint Abraham. L’eau qui arrive dans le lavoir provient de cette fontaine. Ce lavoir a servi jusque dans les années 2000.

Le Puits des Yotes : En avril 2009, le puits des “Yotes” sur la route du Puy vers Les Fraîches a été rénové, sur initiative d’un particulier de la commune. Il y a 50-60 ans, les habitants du Puy venaient y puiser de l’eau potable et de l’eau propre de bonne heure le matin pour les besoins en particulier de la cuisine et de la toilette. Ce puits fait 7 à 8 m. de profondeur. Il tarit quand les étés sont très chauds. Autrefois, l’eau de ce puits s’écoulait vers un lavoir plus bas en bordure de la route derrière le garage d’un particulier, tout au bout de la longère de maisons.

Le puits de Cado : Au village de Cado existait un puits creusé Vers 1933-1934, sa profondeur était d’environ 13 mètres, en 1971 les propriétaires du terrain ont décidé de construire leur maison d’habitation, c’est ainsi que le puits s’est retrouvé sous la cave et la cuisine et n’a plus été utilisé.

Témoignages d’habitants sur la vie à Saint-Abraham autrefois*

Entretien du 14 avril 2012 avec mesdames Simone GOUDY, Madeleine GUILLEMOT, Hélène ROSÉ ET Rose SOURGET,

Les Fontaines et les Puits : la fontaine alimentée par une ou plusieurs sources est à fleur de sol, alors que le puits est creusé pour atteindre des sources en profondeur. Les habitants de la Rosaie puisaient leur eau à la fontaine Muscadet (actuellement sur une propriété privée) que personne n’a jamais vu tarir, il existe aussi le Puits communal de la Guette à l’angle de la route de Dolivet et du chemin creux de St Servais et qui était aussi utilisé par les habitants de Dolivet. Les habitants de Rochefort puisaient l’eau au puits communal, trois familles du chemin de Cornillet avaient un puits communal

Les Lavoirs : Il y a 70 ans certains habitants de Rochefort lavaient leur linge après la Croix des Gaudes dans le fond du chemin ou une source alimentait un petit trou d’eau agrémenté d’un palis et le trop plein formait un petit ruisseau. D’autres lavaient plus souvent au lavoir du Patis ou de la Rosaie. Le lavage s’effectuait une fois par semaine, s’il y avait de jeunes enfants donc des couches c’était deux et quelquefois trois fois, il fallait bien lister tout le nécessaire avant de partir : la lessiveuse bien sûr, le trépied, les allumettes, le fagot, le savon, la lessive, l’assouplissant à savoir de la cendre si possible de poirier dans une vieille manche noué à chaque bouts et qui bouillait avec le linge, le bleu aussi pour blanchir le linge surtout les coiffes, les rideaux et les mouchoirs ; le séchage se faisait sur les haies surtout les haies de lande, cela durait la journée on mangeait sur place c’était un instant d’échange de nouvelles aussi les enfants s’amusaient et apprenaient surtout les filles. Sur la commune il y avait des lavandières chacune lavait plus blanc que l’autre. Les témoins tout en regrettant ce temps (ou plutôt leur jeunesse) font des louanges unanimes à l’arrivée de la machine à laver)

Alimentation : Il existait peu de potagers, en règle générale la culture des légumes se faisait dans le champs le plus près de la maison , choux, poireaux, navets, rutabagas, bricolé de choux, pomme de terre, la salade trouvait sa place entre ces légumes par ci par là on ne cultivait pas de choux fleurs ils ne dépassaient pas la grosseur d’une tasse a café . L’alimentation était principalement des légumes mélangés cuits avec un bout de lard, quelquefois un ragout de veau, du lapin, du poulet ou la poule au pot, la galette deux à trois fois par semaine car tout le monde pratiquement cultivait du blé noir il ne demande pas trop d’engrais ni de sol riche (les témoins trouvent la galette aujourd’hui trop blanche à cause du rajout trop important de froment). Ne pas oublier le plaisir du retour de l’école et de la pomme de terre chaude pioché directement dans la « bouillote » Certains écoliers mangeaient la soupe chez les bonnes sœurs, on raconte que quand elle n’était pas bonne ils la versaient dans leurs sabots pour faire croire qu’ils l’avaient mangé.

Le beurre: l’écrémeuse n’était pas encore arrivée alors on écrémait à la louche, on plaçait le lait dans de petit pot de grès et on les mettait dans le banc de foyer et ensuite on récupérait la crème ; on baratait soit vertical ou horizontal au moins deux fois la semaine, du beurre salé pour l’usage de la famille et du beurre doux pour le vendre ou plutôt échanger ainsi que les œufs au marchands ambulant qui passaient régulièrement à qui on achetait le café, le sucre, l’huile etc.. Le dimanche aussi bien le matin que l’après midi, c’était garder les vaches et aller à la messe ou aux vêpres. Au cours des veillées on jouait aux cartes belotte, manille,

Les fours, le Pain : Les habitants du secteur du presbytère utilisaient le four de Roger Puissant (actuelle propriété privée) il fallait au moins 12 fagots pour le chauffer et il pouvait cuire 10 pains en même temps. A Rochefort il y avait un four(sur l’emplacement d’une propriété privée) si grand que deux enfants pouvaient se cacher dedans, tout le village y faisait cuire le pain, dix-neuf pains ronds tenaient dedans, pour le fermer le palis était tellement lourd qu’il fallait être deux, pour assurer l’étanchéité on colmatait le tour avec de la bouse de vaches pendant la guerre 39/45 les habitants ont creusé dessous un abri pour se cacher en cas d’alerte aérienne, après la guerre petit à petit ce four ne servait plus il a abrité un temps des lapins puis il a été démoli pour permettre l’aménagement du chemin de Cornillet en route carrossable ; il a été remplacé mais il ne contenait que quatre pains à la fois ; il y avait aussi un four près du puits de la maison Cornillet, les gens de la Touche venaient y cuire leur pain ; les habitants de Rochefort utilisaient un four Alsacien ( le pain n’était pas aussi bon d’après les temoins). A La Rosaie il y a aussi deux fours. Le levain essentiel pour faire du pain, s’échangeait entre les habitants on retrouve là l’entente qui liait les gens entre eux ; le pain était en général cuit pour un semaine.

Les Battages : la machine allait de village en village , voir d’exploitation en exploitation, elle pouvait rester huit jours en place , outre le travail harassant c’est travailler ensemble et rire certainement aussi, l’entraide était le ciment de cette activité on mangeait ensemble sur place ; principalement du ragout de veau avec des légumes ; unanimement il semblerait que c’est chez Rose Couedic que l’on mangeait de la bonne cuisine et un rôti exceptionnel

Us et coutumes : Pratiquement chaque habitant avait une ou deux vaches, mais de ce fait ils n’avait pas beaucoup de surface de terre à exploiter, il arrivait donc qu’aux beaux jours certains emmenaient leurs vaches de très bonne heure le matin paîtrent au bord de la route « nationale » (il n’y avait pratiquement aucun trafic), également les vaches paissaient au bord des champs de grain sur une bande qui ne pouvait pas être labouré (pour des raisons techniques) et pour les empêcher d’aller sur le grain qui était en train de lever sur une largeur d’environ un mètre on moustillait c’est-à-dire à l’aide d’une branche de balai on aspergeai cette bande avec un mélange d’eau et de bouse (il y avait des gens qui remplaçaient la bouse par des excréments de chiens). On mettait à paître les vaches les plus productives ou celles qui travaillaient là où l’herbe était la plus abondante et la plus grasse.

(*Les témoignages présentés sont issus des souvenirs et les récits transmis au fil des générations. Ils ne peuvent être vérifiés par la commune et sont partagés à titre informatif pour illustrer la vie à Saint-Abraham autrefois. Certains passages de ces témoignages ont été modifiés ou supprimés, notamment les noms de famille, afin de respecter la protection des données personnelles.“)

PHOTOS ANCIENNES

COLLECTE DE MÉMOIRE : LES GARDIENS DU FEU

A Saint Abraham l’on s’y connaît en énergies, l’une des première communes de Bretagne en milieu rural à avoir été desservie par l’électricité en 1936, elle détient aussi la mémoire d’avant l’électricité, époque où le bois faisait encore bien plus que le pétrole…

Cliquez sur l’image pour accéder au clip vidéo “les gardiens du feu” (crédits visibles en fin de vidéo)